菅江真澄が歩いた十和田湖

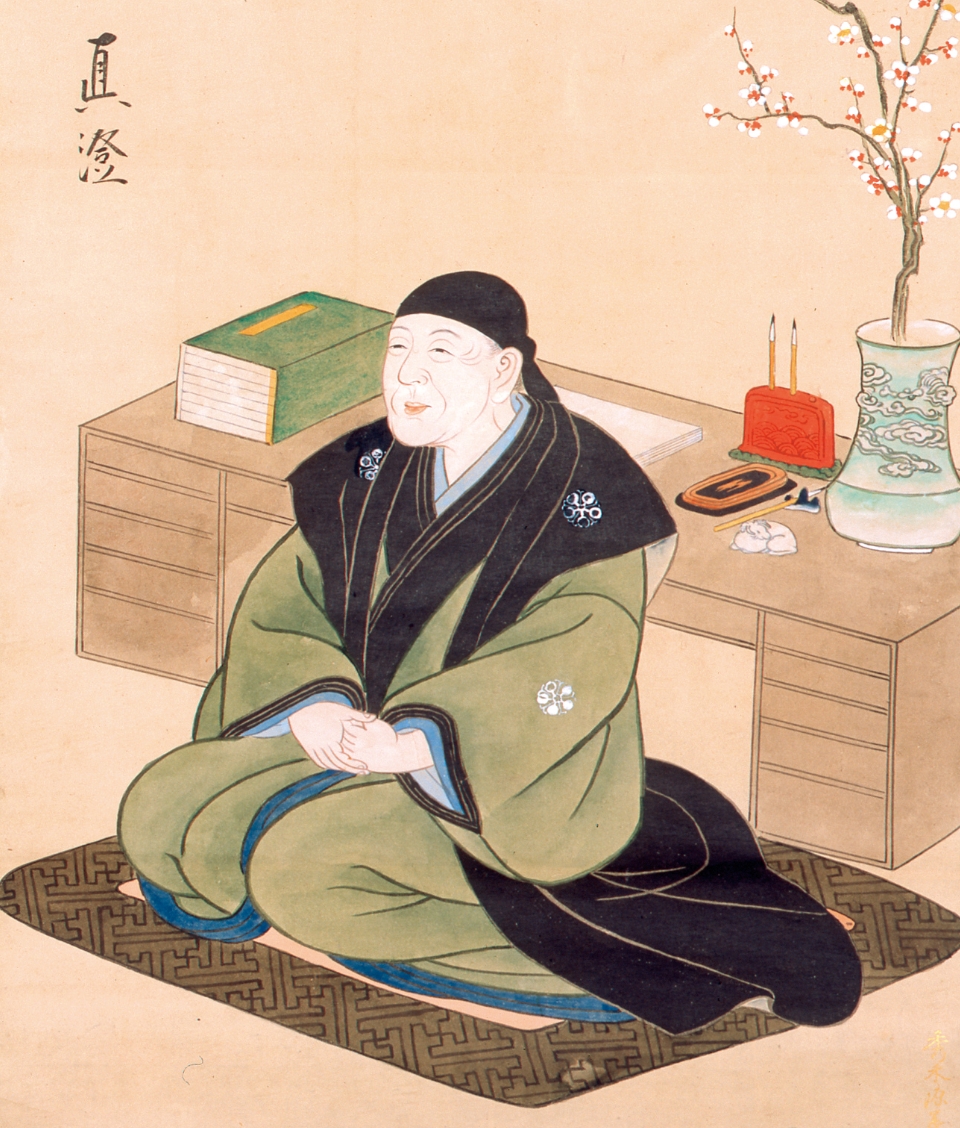

菅江真澄(1754―1829)は三河の国(愛知県東部)に生まれた江戸時代の旅人、文人です。30歳ころに故郷を旅立ってから、今の東北地方と北海道をめぐり歩きました。もっとも長く滞在したのは秋田で、亡くなるまで延べ29年間を過ごしました。真澄は旅をしながら多くの日記を書いたほか、図絵集や随筆、秋田藩の地誌なども著しました。江戸時代やそれ以前の自然・文化を知るうえで貴重な資料であることから、秋田藩の藩校明徳館に納められた77冊12丁が国の重要文化財に指定されています。

菅江真澄肖像画(秋田県立博物館蔵)

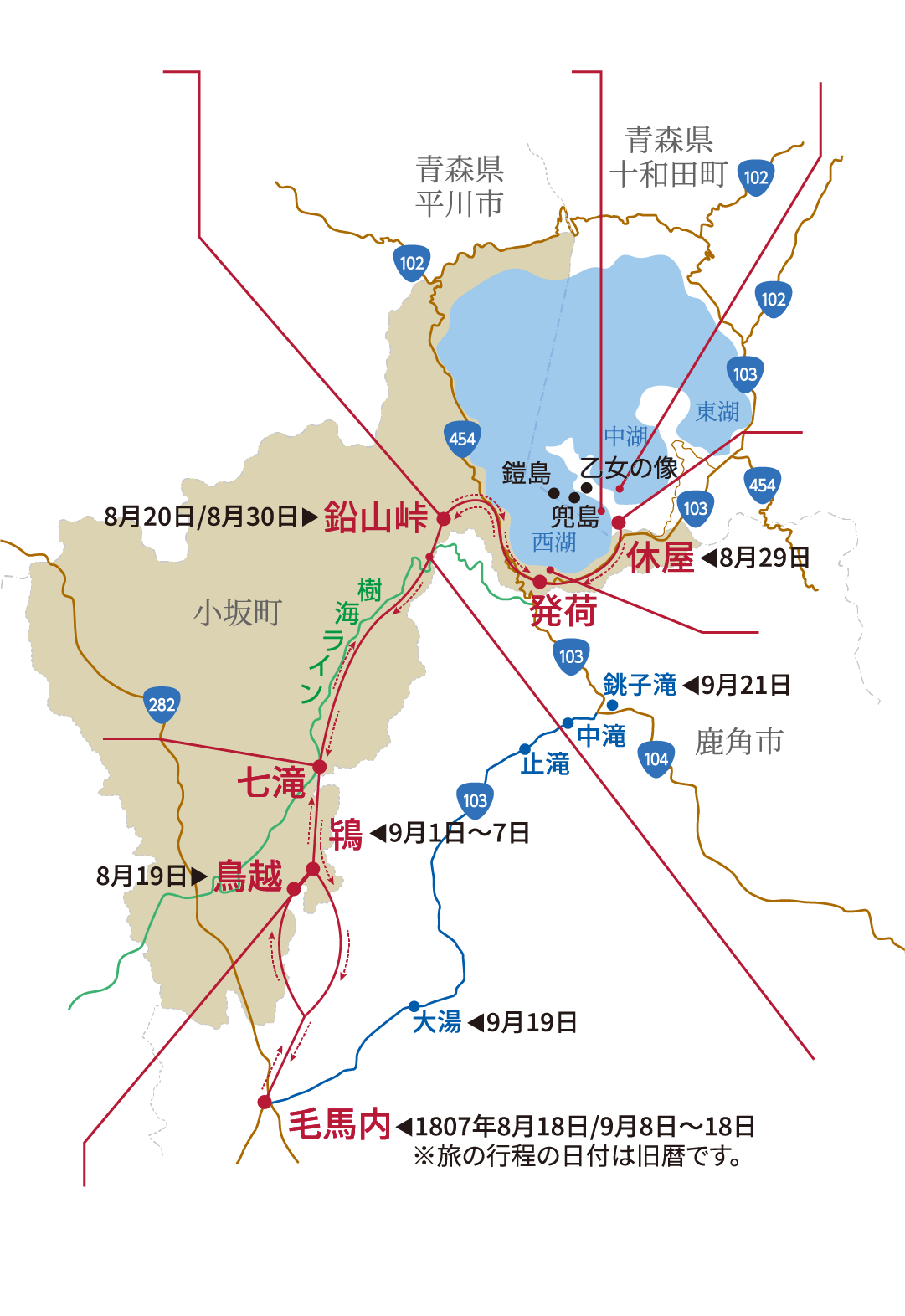

菅江真澄が歩いたルート

〈文化4年(1807) 8月19日~9月21日〉

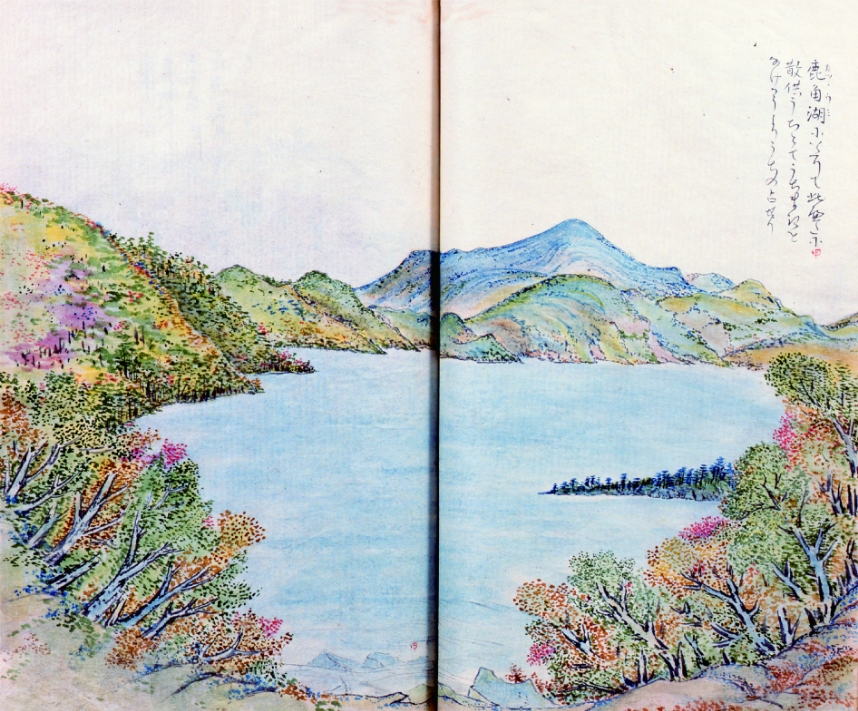

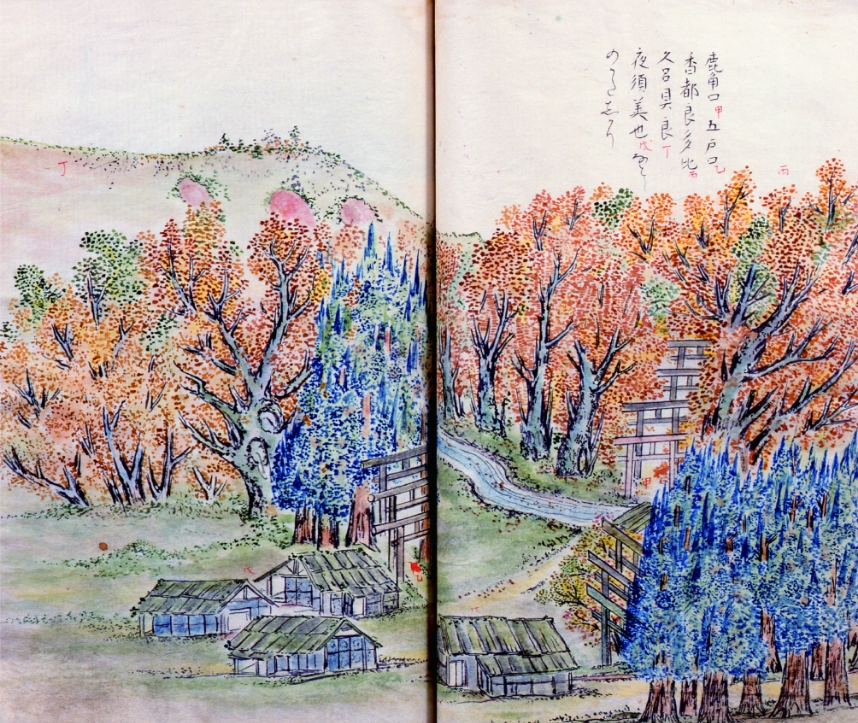

菅江真澄が十和田湖を訪れたのは、文化4年(1807)の8月から9月(旧暦)にかけてのことでした。鹿角の毛馬内から小坂、鴇、七滝を経て、現在の自動車道「樹海ライン」に沿った山道をたどり、鉛山峠から湖畔に下って生出から休屋に至り、十和田御堂(十和田神社)に詣でました。この時の紀行文が『十曲湖』(神戸市立博物館所蔵)です。『十曲湖』には、当時の信仰や伝承、風俗などの記録だけでなく、色鮮やかな紅葉に彩られた十和田湖が描かれ、真澄の著作のなかでも、特に図絵が美しい傑作となっています。

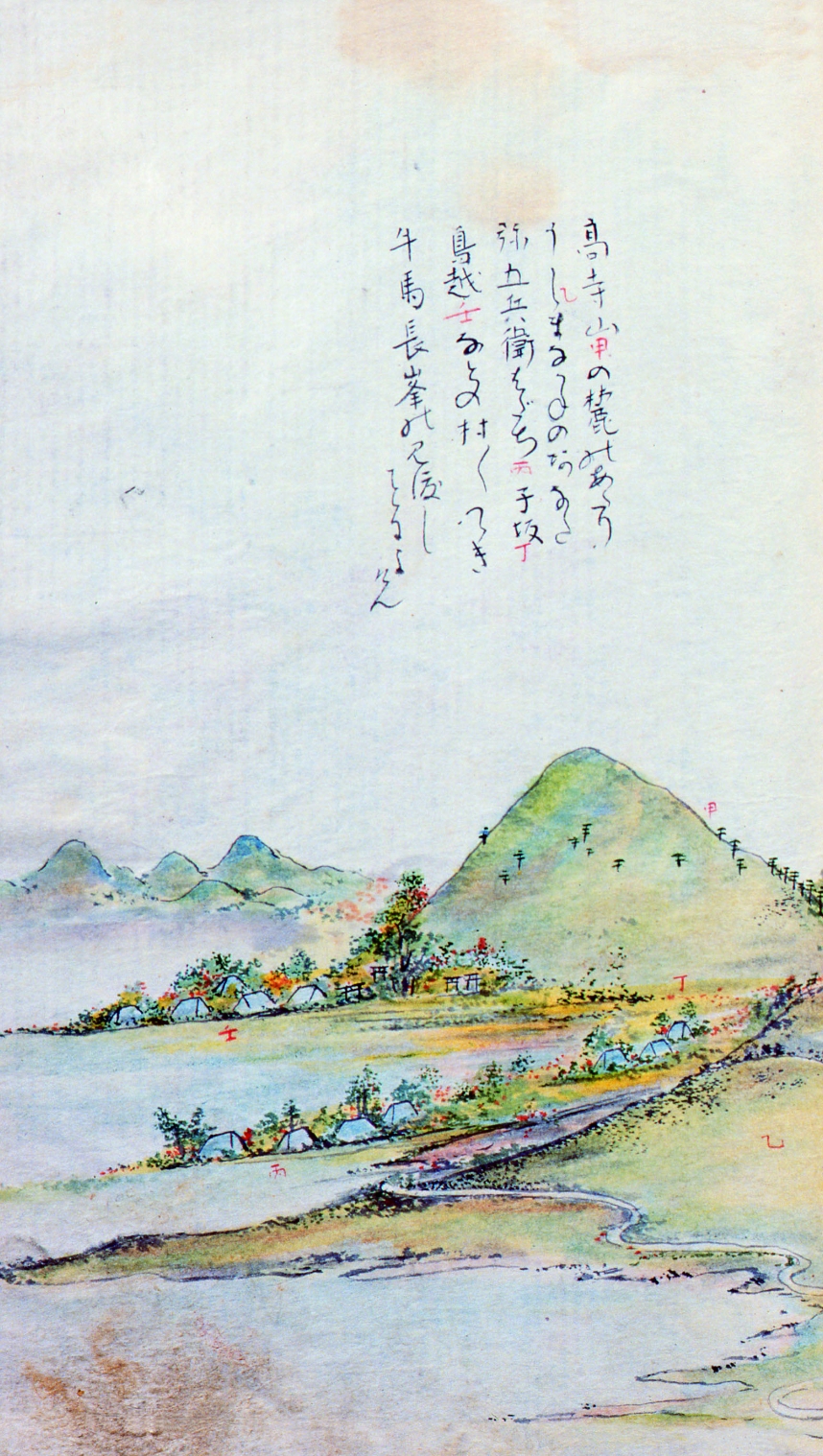

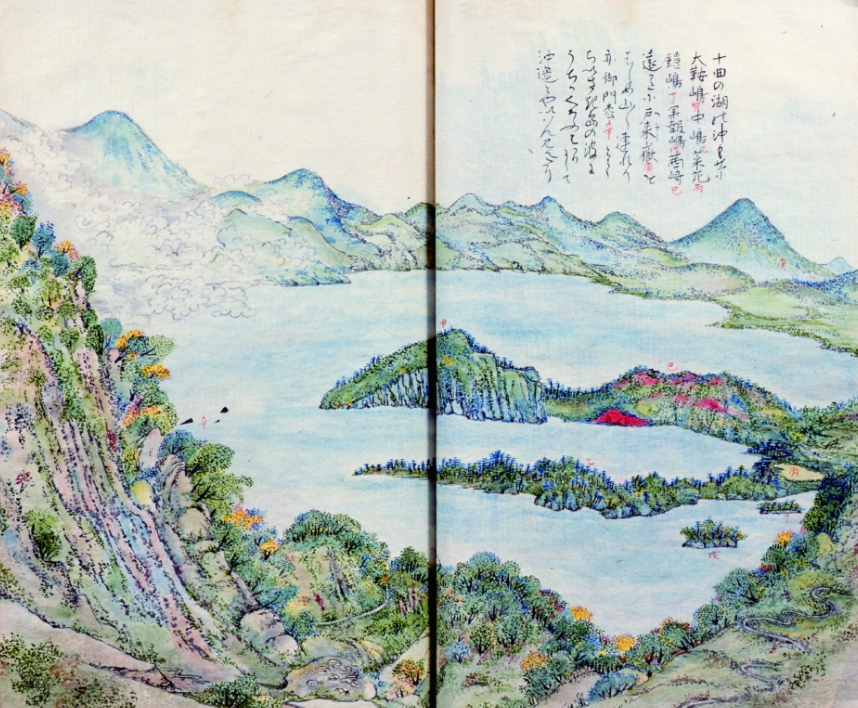

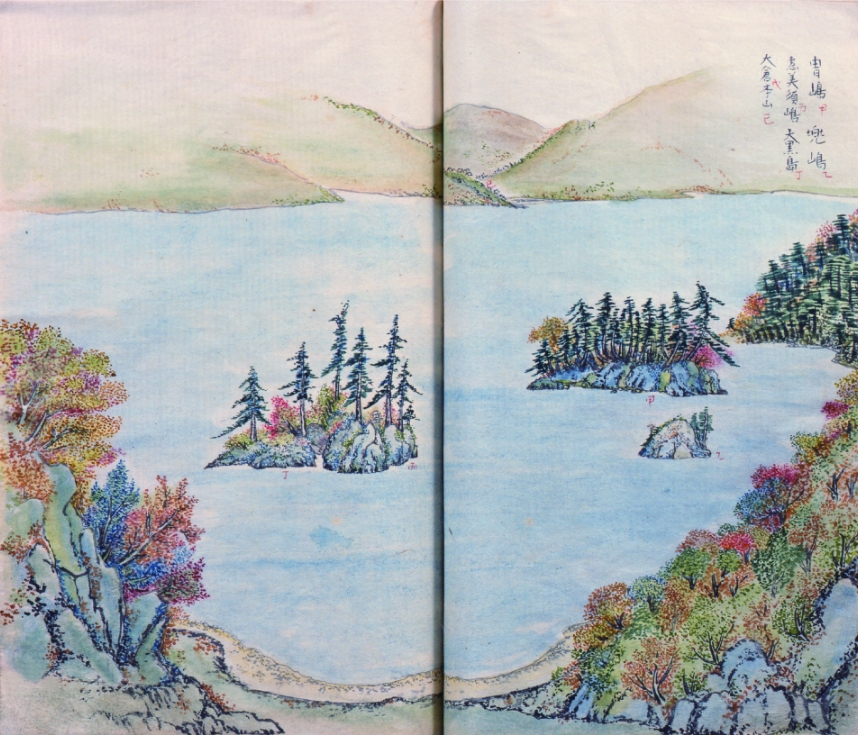

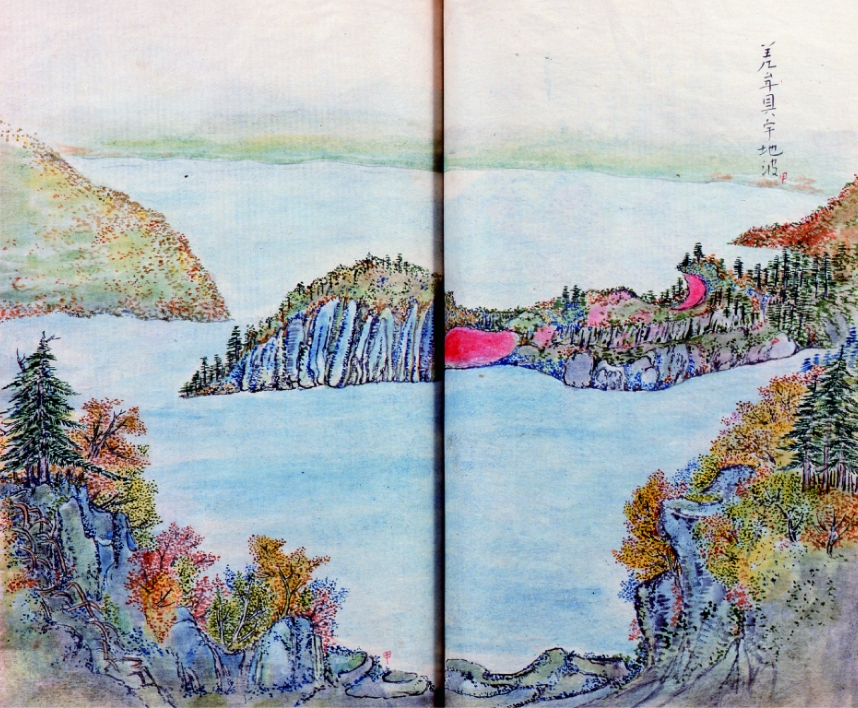

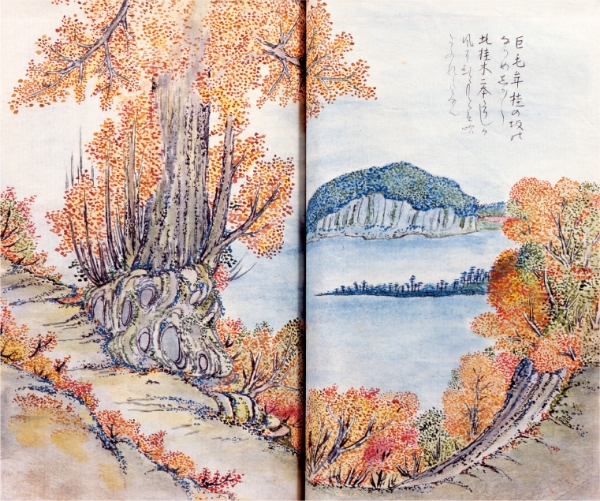

〈こもん桂の坂/禾成山・中嶋〉

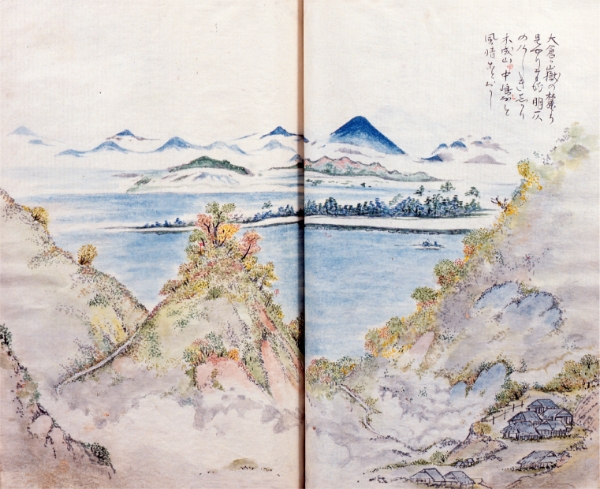

菅江真澄は十和田湖の風景を、松島(宮城県)の景色よりもすぐれているとほめたたえています。信仰と伝説に彩られた神秘的な湖は、真澄の感性を存分に刺激し、多数のスケッチを描き残しました。真澄が描いた風景と現在の風景を比較しながら『十曲湖』の旅の跡をたどると、昔も今も人々をひきつけてやまない十和田湖の魅力を知ることができます。

「こもん桂の坂」

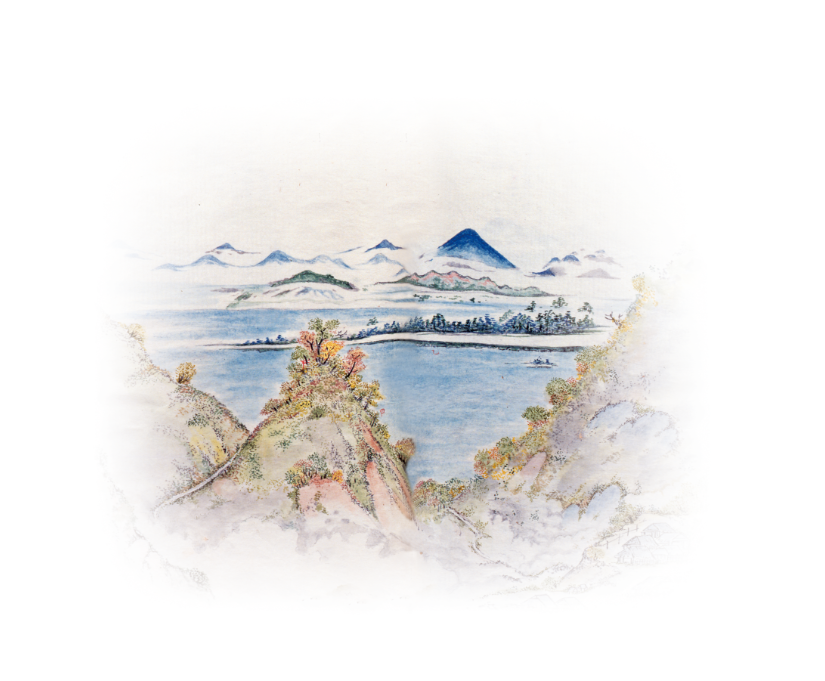

「禾成山・中嶋」